Der europäische Aal (Anguilla anguilla) ist ein schlangenähnlicher Fisch, der in Stillgewässern und Fließgewässern lebt. Er ist ein versierter Jäger und ernährt sich von Insektenlarven, Krebsen oder kleinen Fischen. Sein fettreiches Fleisch ist äußerst schmackhaft und ein Grund, warum ihn Fischliebhaber und Angler schätzen. Weniger schätzenswert ist die Tatsache, das Anguilla anguilla vom Aussterben bedroht ist. Was du über den Aal wissen musst, erkläre ich dir in der Fischkunde und im Steckbrief. Viel Spaß beim Lesen!

Inhaltsverzeichnis [Öffnen]

Steckbrief Aal

| Name: | Aal, Gelbaal, Blankaal, Breitkopfaal, Spitzkopfaal |

| Lateinischer Name: | Anguilla anguilla |

| Englischer Name: | Eel |

| Ordnung: | Aalartige (Anguilliformes) |

| Familie | Anguillidae |

| Gattung: | Aale (Anguilla) |

| Verbreitung: | Europa, Nordafrika |

| Max. Länge: | 150cm |

| Max. Gewicht: | 6kg |

| Körperbau: | langgestreckter, spindelförmiger Körper |

| Lebensweise: | Raubfisch, Wanderfisch |

| Lebensraum: | Stillgewässer, Fliessgewässer |

| Laichgebiet: | Sargassosee |

| Gefährdung: | Stark gefährdet |

Körperbau, Aussehen und Merkmale

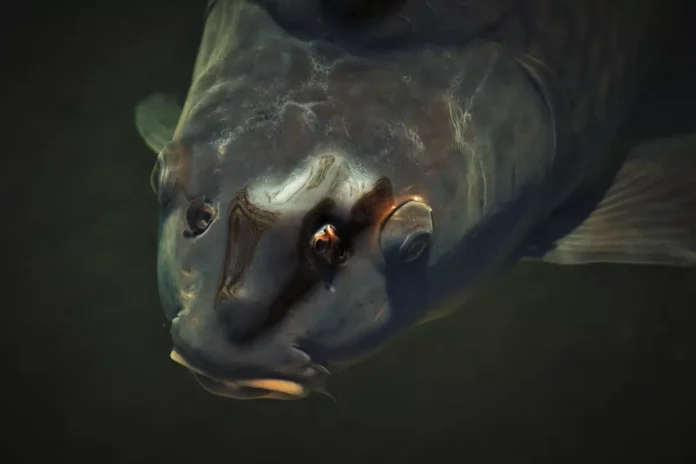

Der europäische Aal ist ein schlangenähnlicher Fisch mit einem langgestreckten und ründlichem Körperbau. Seine Kopfform kann sich unterscheiden und ist vom Nahrungsangebot im Lebensraum abhängig. Der Breitkopfaal hat ein breites Maul und einen großen Schädel. Er ernährt sich vorwiegend von kleinen Fischen. Der Spitzkopfaal hat ein spitzes Maul und einen schmalen Schädel. Er ernährt sich eher von Würmern, Insektenlarven und Krebsen. Beide Varianten entwickeln sich aus der gleichen Art heraus und können im selben Gewässer vorkommen.

Die Körperfarbe hängt vom Entwicklungsstadium und Alter ab. Frisch geschlüpfte Aale (Glasaale) sind farblos und durchsichtig. Hat der Aal seine Pigmentierung nach der Wanderung ins Süßwasser abgeschlossen, nimmt er eine dunkelgrüne, bräunliche bis gelbliche Körperfarbe an. Der Bauch ist gelblich oder weißlich gefärbt. Erreicht der Aal (Blankaal) die Geschlechtsreife und beginnt mit der Laichreise, wird der Körper gräulich, bläulich oder silbern.

Kennzeichnend für den europäischen Aal sind außerdem winzige Schuppen, welche für das bloße Auge nicht sichtbar und mit einer dicken Schleimschicht überzogen sind. Die Rücken, After und Schwanzflosse sind zusammenwachsen und bilden einen durchgehenden Saum. Er hat zwei kleine Brustflossen und keine Bauchflossen. Das Aalmaul ist oberständig und mit vielen kleinen bürstenartigen Zähnen bestückt.

Erkennungsmerkmale Aal zusammengefasst:

- Körperbau: langgestreckter und schlangenähnlicher Körper

- Körperfarbe: Larven sind transparent, adulte Aale grünlich, bräunlich bis gelblich, Blankaale gräulich bis silbern gefärbt

- Rückenflosse: Zusammengewachsene Rücken, After und Schwanzflosse, zwei kleine Brustflossen und keine Bauchflossen

- Schuppenart: Rundschuppen

- Schuppengröße: winzig

- Maulstellung: oberständig

- Zähne: klein und bürstenartig

Größe, Gewicht und Aal Rekord

Der europäische Aal wird maximal 150cm groß und 6kg schwer. Zwischen männlichen und weiblichen Aalen bestehen enorme Größenunterschiede. Milchner (Männchen) sind mit 60cm Körperlänge bereits ausgewachsen und um das zweieinhalbfache kleiner als Rogner (Weibchen).

Der deutsche Rekord Aal mit einer Länge von 109cm und einen Gewicht von 3,75kg wurde von Thomas Just im Jahr 2007 gefangen. Sein Erfolgsköder war ein auftreibender Krabbenboilie*, das Gewässer ein kleiner Dorfweiher. Der englische Rekordaal von Steve Terry aus dem Jahr 1978 setzt noch einen drauf. Dieser Monsteraal brachte 5,04kg auf die Waage.

Maximales Alter und Wachstum

In freier Wildbahn erreicht der europäische Aal ein Alter von etwa 15 Jahren. Gelangt er durch Besatzmaßnahmen oder Hochwasserlagen in geschlossene Gewässer (Teiche, Baggerlöcher) und kann nicht abwandern, ist ein Alter über 100 Jahre möglich. Während dieser Lebensspanne wächst der Aal äußerst langsam. So langsam, das er erst mit 16 Jahren um die 500g wiegt. In der Tabelle zeige ich dir, wie schnell ein Aal pro Jahr wächst:

| Alter | Größe | Gewicht |

|---|---|---|

| 6 Jahre | 35cm | 0,08kg |

| 8 Jahre | 45cm | 0,18kg |

| 10 Jahre | 55cm | 0,35kg |

| 16 Jahre | 65cm | 0,53kg |

| 22 Jahre | 75cm | 0,85kg |

| 30 Jahre | 85cm | 1,20kg |

| 40 Jahre | 95cm | 1,70kg |

| 49 Jahre | 105cm | 2,20kg |

| 56 Jahre | 115cm | 2,90kg |

| 60 Jahre | 120cm | 3,30kg |

| 65 Jahre | 125cm | 3,70kg |

| 70 Jahre | 130cm | 4,20kg |

Empfohlene Angelbekleidung vom 16er-Haken

Solognac Jagdjacke 100

Wetterfeste Jacke in dezenter Optik für Angler und Jäger. Schützt vor Wind, Regen und Kälte. Ideal für raue Wetterlagen, damit du dich voll deinen Ansitz konzentrieren kannst.

- Mit Innentasche

- Wasserabweisendes Gewebe

- Hält dich bei Temperaturen bis zu -10 °C warm.

Wetterfest

Empy

b

– Anzeige –

Verbreitungsgebiet

Der Aal ist in ganz Europa, der Türkei und Nordafrika verbreitet. Er kommt in europäischen Flüssen wie der deutschen Elbe, französischen Rhone, tschechischen Moldau oder dem spanischen Ebro vor. Entlang der europäischen und nordafrikanischen Küsten bevölkern Aale auch das Brackwasser.

Lebensweise

Der europäische Aal ist ein dämmerungsaktiver oder nachtaktiver Fisch. Tagsüber versteckt er sich zwischen Steinschüttungen, Wurzeln, Krautfeldern oder im Schlamm. Mehrere Aale teilen sich oft ein Versteck, es sind aber keine klassischen Schwarmfische. Schwindet das Sonnenlicht, verlässt der Aal seinen Unterstand und lauert diversen Beutetieren mit seinem unübertroffenen Geruchssinn auf.

Sein Geruchssinn ist so gut, das er einen Tropfen Parfüm in der dreifachen Wassermenge des Bodensee riechen kann. Mit dieser Meisterleistung spürt er Insektenlarven, Krebse oder Fische über deren Ausscheidungen (Urin, Kot, Hormone) auf. Aale führen zwar eine grundnahe Lebensweise, bei Mondschein jagen Breitkopfaale manchmal aber auch im Oberflächenwasser. Am aktivsten sind Aale von April bis November, im Winter harren sie am Gewässergrund aus.

Lebensraum vom Aal

Der europäische Aal ist ein anspruchsloser und robuster Fisch, der Fließgewässer und Stillgewässer besiedelt. Typische Habitate sind Gräben, Bäche, Kanäle oder Flüsse. Stillgewässer werden bevölkert, wenn eine zeitweise oder dauerhafte Verbindung zu Fließgewässern besteht. Durch Besatzmaßnahmen oder Hochwasserlagen gelangen Aale ebenfalls in Teiche, Seen oder Baggerlöcher.

An den Lebensraum stellt der Aal keine besonderen Ansprüche, der Lebensweise entsprechend nehmen Versteckmöglichkeiten aber eine wichtige Rolle ein. An Gräben, Kanälen oder Flüssen hält er sich in Buhnenfeldern (Schlamm), im Packwerk (Steine), in Krautfeldern oder Unterspülungen (Wurzeln) auf. Dort findet er Nahrung und Unterschlupf. An Stillgewässern sind versunkene Bäume, Seerosenfelder, Wasserpflanzenteppiche oder Schilfbänke immer aalverdächtig.

Natürliche Nahrung

Der Aal ist ein Allesfresser, der sich je nach Entwicklungsform auf unterschiedliche Nahrung konzentriert. Spitzkopfaale ernähren sich von Würmern, Insektenlarven (Bachflohkrebse), Schnecken, Krebsen oder Krabben. Breitkopfaale sind aktive Raubfische und auf schlankere Fischarten wie Rotaugen, Kaulbarsche, Barsche oder Lauben bis 10cm Körperlänge spezialisiert. Das Aale hauptsächlich Aasfresser wären, ist ein weitverbreitetes Märchen.

Über die Nahrung baut der Aal ebenfalls erhebliche Fettreserven auf. Sie können 30% der gesamten Körpermasse ausmachen und sind für die Laichwanderung maßgeblich. Deshalb, weil der Aal mit Beginn seiner Wanderung die Verdauungsorgane zurückbildet und die Geschlechtsorange deren Platz einnehmen. Er frisst dann nicht mehr und zehrt von seinen Fettreserven.

Natürliche Feinde

Ein Aal hat zahlreiche natürliche Feinde und wird von Raubfischen wie dem Zander, Hecht, Wels oder der Quappe gefressen. Der Wels lebt wie der Aal am Gewässergrund und zählt ihn sogar zur bevorzugen Beute. Fischfressende Vogelarten wie der Graureicher, Haubentaucher oder Kormoran sind weitere, mit raffinierten Jagdtechniken agierende Beutegreifer.

Wanderung vom Aal

Der Aal zählt zu den katadromen Wanderfischen und absolviert für seine Fortpflanzung eine Reise vom Süßwasser ins Salzwasser, welche in der Sargassosee im Atlantik endet. Zwischen Oktober und November, bei guter Witterung auch noch im Dezember, beginnt der Aal mit dieser Wanderung. Er verlässt den natürlichen Lebensraum und kann, wenn er geschlossene oder verbaute Gewässer überwinden muss, über nasse Wiesen kriechen, um kleinere Flüsse zu erreichen

Ist er an den großen Flüssen wie Elbe, Main, Rhein oder Donau angekommen, lässt er sich energiesparend in der Strömung treiben. An Flussmündungen bewegen sich Aale dann wieder aktiv fort und ziehen schnell ins tiefe Meerwasser. Während der Wanderung zur Sargassosee, sie kann 12 Monate bis 18 Monate dauern, schwimmen Aale tagsüber auf Tiefen bis 1000m, in der Nacht dagegen an der Wasseroberfläche. Wenn er die Laichgründe erreicht hat, wird sich der Aal fortpflanzen und nach einer kräftezehrenden Reise von 6000km sterben.

Fortpflanzung

Der tatsächliche Laichvorgang vom Aal findet in der Sargassosee im Atlantik vor den Bahamas statt und ist bisher kaum erforscht. In der Antike glaubte man, das Aale einfach aus dem Schlamm schlüpfen. Tausende Jahre später sind wir zwar etwas schlauer, doch wissen wir im Grunde nichts über seine Fortpflanzung.

Lebenszyklus vom Aal

Der europäische Aal durchläuft verschiedene Entwicklungsstadien und verändert sich mehrmals in seinem Leben. Zuerst schlüpfen die Larven aus ihren Eiern. Sie sehen wie transparente Weidenblätter aus und schwimmen mit dem Golfstrom zu den Flussmündungen. Dafür benötigen sie ca. 3 Jahre. Etwa 100km vor der europäischen Küste vollziehen die Weidenblattlarven dann eine Metamorphose und werden zum Glasaal. Die Larven nehmen die aaltypische, allerdings noch durchsichtige Form an.

In den Flüssen angekommen pigmentieren die Glasaale und bilden eine grünliche bis bräunliche Körperfarbe sowie eine gelbliche Bauchseite aus. Der sogenannte Gelbaal wächst jetzt und wird je nach Nahrungsangebot zum Breitkopf oder Spitzkopfaal. Mit 12 bis 15 Jahren erlangen weibliche Aale die Geschlechtsreife, männliche Aal sind bereits mit 6 Jahren bis 9 Jahren fortpflanzungsfähig.

Kurz vor oder während Wanderung (noch im Süßwasser) verändert er seine Körpereigenschaften erneut. Aus der grünlichen bis bräunlichen Farbe wird ein bläulicher, gräulicher bis silberner Farbton, der After zieht sich ein, die Verdauungsorgane bilden sich zurück und werden von den Geschlechtsorganen ersetzt. Die Nahrungsaufnahme wird erst teilweise und dann vollständig eingestellt. Aus dem Gelbaal ist die wandernde Form, der Blankaal geworden. Dieser Prozess kann 4 Wochen dauern.

Gezieltes Angeln auf Aal

Das Aalangeln ist ein jahrzehntelanger und über Generationen gelebter Zeitvertreib. Gezielt gefangen werden Aale mit Ködern wie Fischfetzen, Köderfischen, Tauwürmern, Mistwürmern, Maden oder Krebsfleisch. Das Angeln findet während der Dämmerung und Nacht statt, wenn Aale mit der Nahrungssuche beschäftigt sind. An trüben Gewässern sind auch tagsüber vereinzelte Fänge möglich.

Das Angelgerät muss jedoch wesentlich schwerer ausfallen, als anfänglich vermutet. Aale sind wehrhaft und können sich im Drill in jedes noch so unscheinbare Hindernisse absetzen. Es gilt daher, ihn schnell anzulanden und nicht zu debattieren. Grundruten mit Wurfgewichten ab 100g, robuste Angelrollen ab der Größe 4000 und monofile Schnüre ab 0.30mm sind immer angeraten.

Als Mittel der Wahl hat sich das Grundangeln mit Posen oder Bleigewichten etabliert. Der Köder wird dabei an markanten Stellen (Krautfelder, Packwerk) ausgelegt und der Angler wartet geduldig, bis sich der Bissanzeiger* meldet. Überall dort, wo Aale vorkommen, aber nicht mehr abwandern können, sind kapitale Fänge möglich. An Flüssen wie der Elbe oder dem Rhein sind Größen bis 80cm erwartbar. Die beste Fangzeit beginnt im April bis in weit den November hinein.

Aal Ausrüstung Empfehlung vom 16er-Haken

Spro Classica Aal Power 3.00m 200g

Kraftvolle Rute für Aal im Zitterspitzenkonzept. Power im Rückgrat, zeigt trotzdem feinste Bisse an. Dank eingebautem Knicklichthalter superschnell startklar!

- Eingebauter Knicklichthalter

- Kraftvoller Blank für schwierige Spots

- Auch für Zander sexy

Aalbändiger

Empy

b

– Anzeige –

Bedeutung als Speisefisch

Der Aal genießt einen überragenden Ruf als Speisefisch und wird wegen seinem fettreichen, weißen, grätenarmen und schmackhaften Fleisch geschätzt. Zubereitet wird er gebraten, geräuchert, gekocht oder gebacken. Räucheraal ist eine weitverbreitete Delikatesse und auf vielen Wochenmärkten erhältlich.

Zur Vorsicht ist mit frischem Aalblut geboten. Es enthält Ichthyotoxin, ein hämolytisches Gift, das bei Kontakt mit den Augen oder Schleimhäuten zu Taubheitsgefühlen, Lähmungserscheinungen und Erbrechen führen kann. Beim Kochen, Braten, Backen oder Räuchern wird das Gift im Aalblut neutralisiert. Ich habe viele Aale ausgenommen und lebe noch, es besteht also kein Grund zur Panik.

Gefährdungssituation und Gründe

Der Aal ist vom Aussterben bedroht und wird von der IUCN als stark gefährdete Fischart aufgelistet. Die Bestände sind durch vielerlei Faktoren, in erster Linie aber menschlichen Einfluss, laut Greenpeace in den letzten Jahrzehnen um 99% zusammengebrochen. Einige Experten gehen sogar davon aus, das der europäische Aal nicht mehr zu retten ist.

Glasaallarven Fang

Ein Hauptfaktor, warum der europäische Aal vom Aussterben bedroht ist, ist die kommerzielle Fischerei auf Glasaale entlang der europäischen Küste. Die aufsteigenden Larven werden an Flussmündungen gezielt gefangen, um sie für den menschlichen Konsum zu veräußern. Analysen am Arzal-Mündungsdamm (Frankreich) von 1996 bis 2000 ergaben, das über den gesamten Zeitraum nur 0,9% bis 3,5% aller zurückkehrenden Glasaallarven die Flüsse erreichten.

Großabnehmer für Glasaale sind Spanien und Frankreich. Dort werden sie frittiert, eingeweckt oder gebraten gegessen. Japan ist eine weitere Importnation. In Aquakulturen werden die Larven gemästet und der Lebensmittelindustrie zugeführt. In den letzten Jahren ist der illegale Handel mit Glasaallarven explodiert und ein Kilogramm kann bis zu 6000€ am Schwarzmarkt einbringen.

Wasserkraft und Aal

Wasserkraftwerke sind ein großes Problem für den europäischen Aal. Auf seiner Wanderung kann er zwar Hindernisse überbrücken und über Wiesen oder glatte Betonflächen kriechen, dennoch gelangen viele Fische immer wieder in die Turbinen und werden verletzt oder getötet (zerhackt).

Untersuchungen der Tierärztlichen Schule Hannover an gefangenen Aalen ergaben, das 50% der Tiere, welche mindestens ein Wasserkraftwerk passierten, zwar äußerlich gesund wirkten, aber teils schwere Wirbelsäulenverletzungen hatten. Solche Einschränkungen sind fatal und ein Grund, warum Blankaale ihre Reise in die Sargassosee nicht mehr bewältigen können.

Schwimmblasenwurm

Der Schwimmblasenwurm ist eine eingeschleppte und parasitäre Lebensform aus Asien und ein weiterer Faktor, warum der Aal vom Aussterben ist. Dessen Larve nimmt der Aal mit seiner Nahrung (Hüpferlinge) auf. Sie entwickelt sich dann zum Wurm, wandert in die Schwimmblase und ernährt sich von den Blutzellen und dem Epithel (Oberflächengewebe).Die entstandenen Schäden beeinträchtigen die Schwimmblase in ihrer Funktionsweise teilweise oder vollständig.

Der gestörte Druckausgleich führt dazu, das Aale nicht mehr schweben können und permanent aktiv schwimmen müssen, um im Wasser auf oder abzusteigen. In Binnengewässern ist er auf seine Schwimmfähigkeit nicht angewiesen und überlebensfähig. Bei seiner Wanderung im atlantischen Ozean ist die Schwimmblase unverzichtbar. Ist sie geschädigt, muss er mehr Energie für das Schwimmen aufwenden und verstärkt von den Fettreserven zehren. Infolgedessen kann er bereits auf dem Weg zu den Laichgründen verhungern.

Umweltverschmutzung

Die Fortpflanzungsfähigkeit vom Aal wird auch durch Umweltverschmutzung negativ beeinflusst. Verschiedene in die Flüsse eingespülte Giftstoffe werden vom Aal mit der Nahrung aufgenommen und in den Fettreserven eingespeichert. Sobald der Aal seine Verdauungsorgane abbaut und die Geschlechtsteile ausbildet, zehrt er von seinem Körperfett. Dann gelangen u.a. Schwermetalle und Pestizide in die Gonaden und mindern die Fruchtbarkeit.

Aal Schutzmaßnahmen

In den letzten Jahren hat die Europäische Union einige Schutzmaßnahmen ergriffen, um den Aal zu retten. Instrumente zum Artenerhalt sind dreimonatige, von den Ländern zeitlich festzulegende Schonzeiten, kommerzielle Fangquoten und Fangverbote. Im europäischen Brack und Meerwasser ist das Aalangeln seit 2023 vollständig untersagt, in Irland, Norwegen und Holland auch in den Binnengewässern. Ein Verbot der Glasaalfischerei wird (leider) noch diskutiert.

Der Aal ist 2009 und 2018 zum Fisch des Jahres gewählt worden. Damit soll auf seinen wichtigen Beitrag in den Ökosystemen und seinen Gefährdungsstatus hingewiesen werden.

Herzlichst, dein 16er-Haken